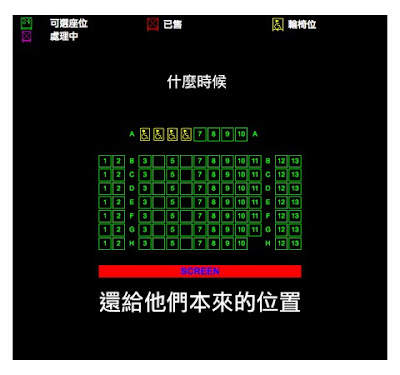

Littleoslo 貼了很多圖,最令我心動的是這一幅。

我的訴求一向很卑微:還死去的活著的人一個公道。不要因為一己喜好而顛倒是非,亂編派罪名。如果有人想悼念,我們便可以悼念。

【人民不會忘記】文選

六月三日下午二時還在北京飯店胡亂的吃著午飯, 忽地裏傳來中南海新華門發生解放軍放催淚彈的消息,而且一放就是五十多枚,使得他們可以順利「收回」在較早時「流失」在學生群眾手上的一批軍火。好幾個人 受了傷。

三點多鐘,在人民大會堂西門外採訪軍民對峙的情況。六時許,由於公安人員到飯店中警告我們違反了戒嚴令,我們被逼暫停工作, 商討對策。結果:管他的警告,工作第一……

晚上九時許,相識不過三、四天的一位幹部先生來電。

「梁先生,我剛到廣場那邊去了,今天的形勢不太好,恐怕會有事了。上頭要今天晚上絕不可以上街……嗯,我們明早再聯絡吧!小 心。」

「你也要保重!明兒見。」心頭立即泛起了一片興奮,此行來北京採訪,終於看到政府如何處理這個結了。

趕忙把這個政府要在今晚動手的消息,告訴同事。

胡亂的又一頓飯,從外面回飯店時,遇上了數百個「落荒而回」的軍警,回到飯店才知道這些都是在十時左右,想開入天安門廣場的 軍人,結果卻在東長安街上給群眾截回!

十一時,十四個同事聚在房間內,商量如何採訪政府的鎮壓行動,你一言、我一語,最後商定組成九人的採訪隊,負責廣場的採訪和 拍攝工作。其他五人則在飯店內,從高角度拍攝,以及負責外勤採訪隊與香港之間的統籌工作。

九個人各自檢查了必需的用品:濕毛巾、開水、證件、流動電話、攝影機等等,趕在午夜前出發。

九個人浩浩蕩蕩徒步從飯店走往廣場,開展了一次前所未有的採訪經歷。沿路上沒什麼異樣,但間或有一、兩個群眾趨前問我們: 「哪裏來的?是香港記者嗎?」跟著就帶著非常誠懇的目光說:「對,多拍一些,把事實真相報道出來!」那一刻無人預料到殺機將至。

六月四日零時廿五分,到達了天安門廣場。廣場今晚特別混亂,大夥兒不知在忙什麼,卻顯出他們在備戰。我們幾個人商量,為了減 低傷亡的可能,決定只留在紀念碑上十五分鐘左右,然後在附近尋找較安全,又可清楚看到廣場的地方,繼續工作。

在紀念碑上,剛開始拍攝,第一輛裝甲運兵車,便以示威的姿態,高速地由南向北掠過廣場的西側。廣場上霎時緊張起來,有人鼓 噪、也有人飛跑追趕這裝甲車。

跟著,廣場指揮部立即廣播召集廣場上的學生,進行了整場運動中的最後一次宣誓;雄亮沉鬱的聲音響起:「……我起誓,我要用年 輕的生命誓死保衛天安門,保衛共和國。頭可斷,血可流,人民廣場不可丟……」

學生糾察隊在學生的《國際歌》聲中,收集起同學預先準備好的木棒和汽水瓶;同學們一個一個戴上了口罩,作好負隅頑抗的準備。

零時卅分,廣播傳出學生領袖吾爾開希因心肌炎發作,需要找救護車送院治療的消息……

一分一秒過去,是離開紀念碑的時候了。這時,英文台的記者李奇,見紀念碑上外國通訊社記者沒有走的意圖,堅持要留下,務求將 最新的消息發回香港,可是我卻不知為何,竟和他吵起來,給他罵是懦夫,沒有專業精神。好不容易才把李奇帶走。(儘管事後大家和解,這兩句話至今仍縈繞心 頭。離開北京後,常自忖,當時是不是走錯了?今天可還有袁廿三的「事實」嗎?)

離開紀念碑後,便在附近打量,找個立足點好看看事情會如何。人民大會堂石階上?歷史博物館?還是毛主席紀念堂?都不成,這些 地方不是一早已囤兵數萬嗎?軍隊還沒動手,恐怕我們已首當其衝了。

想了好一會,仍沒有理想地方,便在毛主席紀念堂旁花圃的休息椅上,靜觀其變。差不多同時,前門傳來了嘈雜的人聲,又有學生和 群眾朝那邊跑去。原來一批解放軍正從前門方面開進來。

沒多久,幾十個學生氣急地跑回來,還抬著兩個被打傷的士兵,邊走邊喊:「管他是不是士兵,救人就是了。」而且,還叫上前拍照 的不要擋著去路。

如是者群眾一群一群來來回回的在我們面前經過,咱九個人七嘴八舌的談了一會,認為站在紀念堂外亦非妥當,當下又再往外找更佳 的據點。終於,我們到了人民大會堂東南角的一個矮公廁前。

由於附近已無可落腳的地點,九個人再加上台灣華視的三人攝影隊及一個荷蘭籍的記者,十四人就互相摻扶爬上這小小的廁所頂,在 約三百公尺外遙看天安門廣場與人民英雄紀念碑的情況。

公廁上滿佈碎玻璃片、碎石,但相對於西單、六部口、木樨地或東長安街上任何一個殺戮現場,都要安全上百倍,而旦也可以看到紀 念碑上的情形。如是者,各人就開始統籌、現場報道、拍攝或後勤支援的工作。我則拿起了隨身的錄音機,記下了看到的事情。

一點廿分,前門那兒響起了連串的槍炮聲,跟著就看到一枚又一枚的曳光彈劃破長空。廣場一帶的人都很緊張;我們在公廁上的十幾 人也不例外。

曳光彈在頭頂上響了三、四分鐘,忽然地面傳來槍聲與密密的步操聲。伸首往下看,赫然發現了一隊軍警正由前門向廣場操去,而且 邊走邊放槍;那時候不知道這些軍警是否開始採取鎮壓行動,連聲就叫廁所上各人伏下,生怕有人會中槍。於是大家在廁所上,各自施展從戰爭電影裏學到的匍匐前 進技巧,在公廁上由這邊爬到另一邊去看看地面的情形。

這幾百個軍警沒有直向廣場前進,只是集結在人民大會堂的東門石階上。群眾見軍警沒行動,跟著又圍攏起來,有些更拾起路旁的玻 璃瓶或石塊,向軍警扔去;有些則點燃了路旁的垃圾堆。而軍警則間歇地放槍;或假裝向外衝,嚇唬人群。

跟著的一個小時,並無其他軍隊開入,而在公廁附近的群眾,情緒則開始平靜下來。不過,槍聲則不絕於耳。但在廣場的北面,卻開 始惡化了。廣場北面的兩端,都燃起了熊熊的烈焰,焚燒了一輛裝甲車。更糟的是,飯店內的同事說,長安大街上,士兵肆意開槍殺人,平民屍橫遍地……

我們不曾目睹,卻都心裏難過。

兩點廿分,第二隊為數幾千的士兵,也從前門開入,在我們這所公廁前,轉到人民大會堂的南面去了。由於這隊士兵都把槍背在身 後,態度也不是那般兇,附近的群眾把這些軍人團團圍著,在他們身旁大喊「打倒李鵬」的口號。由於氣氛看似緩和了,我們幾個記者就膽大大的,用手電筒拍攝和 用這些軍人為背景,做了現場報道的錄像。

差不多同時,廣場那邊傳來了學生的廣播,先是呼籲學生將手上的武器交到廣場指揮部,同學只可以靜坐,迎接軍警到來,以維持連 月來學生和平請願的精神。

不多久,陸續聽到六部口、西單及東長安街上士兵殺紅了眼,群眾雖有大無畏精神,但都前仆後繼地被殺。

這時廣場上的播音播出了這樣的訊息:「學生向潛伏在廣場上的便衣軍警勸說,強調學生這場運動是愛國民主運動,而非暴亂;解放 軍是人民的子弟兵,槍口絕不可向著人民,若他們向人民開槍就是犯罪。」

繼而,又播出了兩段消息:第一次是學生提出要跟戒嚴部隊談判;第二次則是四個絕食人士之一的侯德健,主動要與戒嚴部隊談,讓 廣場上的學生安全撤離。

廣場上跟著響著的就只有戒嚴部隊的廣播。

廣場上的學生在悲壯的《國際歌》聲中,向紀念碑上靠攏,手拉手地在紀念碑的石階上。我們用望遠鏡看,只見紀念碑上黑壓壓的頭 兒在鑽動。

時間在槍砲聲、呼喊聲與《國際歌》聲中點滴流逝,可一直沒聽到學生和戒嚴部隊的談判結果。

三時十五分,廣場的氣氛越益沉重。

由於飯店那兒傳來有公安人員到房間搜查底片的消息,我們第一件事便想著如何保護拍下來的錄像帶。開始時我們把錄像帶藏在隱蔽 處,然後繼續留在廁所上拍攝。可是,鑒於廁所實在太近廣場了,百密總有一疏,而且士兵清場時必會封鎖這兒,翌日也未必能取回錄像帶,必須另想他法。

公廁上,不知何時,原來已經聚集了十數個市民,他們有的在高談闊論;有些在破口大罵政府;更有些在用鎂光燈拍照……把這安全 的據點,變成一個攻擊的目標!再者,軍隊用作鎮壓學生的不是橡膠子彈,不是催淚彈,更不是棍棒,而是嗜血的子彈。衡量過後,大家決定放棄這一據點,暫逃到 附近的民居避避鋒頭。

三時卅分,大夥兒收好了器材,正分批爬返地面時,卻又碰上第三隊士兵開入。這隊軍人雖只有百來個,可卻是三批中最危險的,每 一個士兵都緊握步槍,像是隨時要打人一樣,嚇得周圍的群眾四散奔逃,我們兩個最先到地面的同事,也逼得拋下器材,躲到公廁內去,在公廁上的,也嚇得慌忙伏 下,只偷偷從天台邊緣窺看情況。

猶幸這隊士兵很快在眼前消失,大家急忙從天台上又扶了兩人下去。怎料,大會堂南門那邊又忽然傳來群眾走避聲,大家再一次慌忙 跌伏地上,這一次卻是杯弓蛇影,只是一輛救護車駛過。吁,這車子真要命!大家又再趕忙爬下去,最後點人數時,發現少了一個人!這次是謝志峰,他仍然站在公 廁上,叨叨地跟香港做直播報道,大家在下面為他發急,好不容易把他拉了下地,大家就往大會堂南門處走。

我們都想著遠離廣場,便可舒一口氣,誰料南門石階上原來站滿了荷槍實彈的士兵……大家沒說一話,都明白只要稍有差池,便 會……於是提心吊膽地快步走過士兵的槍口前,結果,一行人安全脫險。

好不容易,在距廣場不遠處,覓得一處民居暫避,想不到這平日不外十分鐘的路途,會是如斯漫長。

歇了一會,從路人口中,知道廣場那邊的燈光剛滅掉,看看腕錶是四時正,心想軍隊要開入廣場了。儘管大家都想到外頭去,但只能 倚在門前,豎直耳朵聽廣場那兒的動靜。

四十分鐘後,聽到廣場那邊重開電燈了,而侯德健也成功說服了戒嚴部隊,讓學生無條件地安全撤離廣場,由東南側封鎖線一處缺口 退往東交民巷去。

在民居裏,大家都忐忑不安,惦念著學生的安危。經過商量,我們在四時五十分左右,再走向廣場查看。

走到大路口,只見大街旁聚滿了群眾,在大會堂南門與我們曾棲身的公廁所在地,站滿了解放軍,把廣場重重封鎖著。

而在南面前門那邊,數十輛軍車開往毛主席紀念堂東南方,不多久就在那裏傳來了綿綿不斷的槍砲聲。心裏盤算那兒發生什麼事,而 謝志峰又開始他的現場報道了。

這時兩個平民走過來,輕聲問是不是香港的記者,隨後遞上了一顆兩吋長的步槍子彈,說是軍隊射殺群眾時拾得的。他倆還七嘴八舌 地說士兵怎樣開槍打市民,他們看見一個老頭兒,躲在路中的警衛亭,吃了一顆子彈……

在街頭拉著一些人,追問他們有沒有看到廣場的情況。怎知一站著,就圍攏了人群,你一言、我一語,都沒法聽清楚誰說了什麼。還在街頭聊著時,忽然大街上響起了密密的槍聲,群眾四散奔逃,情急之 下,把幾個同事連忙推進一個小院子裏。

在小院子的天井裏,十數個人面面相覷的站著,討論外頭的事;嗅著火藥的硝煙與感受著催淚氣的刺眼味道。隔了一會,外面靜了, 才探首到外頭查看,跟著趕快回到棲身的地方。

外頭的槍聲仍然卜卜地響,間或混雜了幾響砲聲。又過了幾個小時。天色逐漸由灰暗吐白,我們看看時間,已經接近七時了,學生該 離去了吧!於是我們又走到廣場那邊去,膽子大的幾個人都跑到封鎖線前;與士兵相隔不過兩呎的地方,察看廣場那頭的情形,可是在封鎖線後,我們只見一堵布帳 篷。

這時身旁有人蠢蠢欲動,大家見勢色不對,連忙急步離去。這時碰上了四個情緒極激動的學生,原來他們都是剛離開廣場的,於是分 頭把他們帶到附近的胡同裏,讓他們平靜下來,並且問問他們離開時出了什麼事。

這幾個學生,有的是在歷史博物館前勸阻軍人,有的是在西單堵軍車後回到廣場的,也有一直在廣場上坐著的學生。他們都說差不多 的事──廣場的燈一滅掉,就有士兵衝上紀念碑上,分別拿棒子或步槍痛打學生,硬生生地打出一條「血路」。士兵衝上紀念碑後,立即把所有錄音機都砸爛,似乎 不讓任何人留下紀錄。……然後士兵不理學生是不是已經提步撤離,仍拿著棒子在後頭狂打學生。跟著,學生看到坦克車駛進了廣場,不理廣場上的帳篷內還有沒有 學生,就朝著帳篷輾過去,而且是來回地在帳篷上輾過……

在西單堵軍車的說,親眼看到一個同學中槍,子彈穿過身體出來時,身體都「爛呼呼」了……

這幾個學生邊說邊哭,途人好不容易在附近弄來了一碗開水,讓他們喝過定下神後,連忙就由好心的途人帶走了。

同事想著學生的話,都沒發一言。

這時又遇上了一個曾在公廁上的中學生,當時他並沒有跟我們一塊離開那兒。從他口中知道,我們「逃」出了公廁後,不消十五分 鐘,那處被解放軍發現,跟著還衝到廁所上放槍掃射,而他見勢頭不對,便跳樹逃生,避過了災難。

六月四日早上,大伙兒像沒了動力的木偶,提不起精神來,只想著怎樣與飯店的同事會合,可是飯店那邊傳來長安街頭仍有殺戮,暫 時只得躲在民居中。

六月五日,經過一整天,仍想不到脫險的辦法,又擔心再逗留,會對民居的主人帶來危險,於是知會了飯店的同事,打算冒險由民 居,逃往最近的民族飯店避一兩天。

民居的主人倆由於擔心我們途中會出事,不顧自身的安全,硬要冒死帶領我們走過胡同小巷,越過不斷有士兵槍擊平民的長安街,到 達飯店才肯與我們分手……

我們一抵達民族飯店,竟看見我們的計程車司機在等我們!原來他們在昨天已嘗試繞道找我們,但多次在路上給士兵槍擊,險些沒命 才被逼放棄營救的打算。到今天,他們知道我們要到民族飯店,又再嘗試找路來接我們。

好艱難回到北京飯店,同事與行家恍如隔世。幾小時後,在極不願意下,放棄北京的工作,訣別數以百萬勇敢的北京市民,帶著滿眶 熱淚離開了北京。

3 則留言:

A subtle account of the hours to remember.

六四的真相,需要大白!

就像马来西亚513的事件,制服人员枪杀民众的事实,半山芭戏院许多观众看电影散场,全被枪杀!实情.....至今还被封锁!

历史需要交代!

truth must be revealed!

no more cover-up!!!

all must know the truth!

張貼留言